ドライバーの種類と選び方:DIYからプロまで役立つ完全ガイド

「一家に一台」と言われるほど、私たちの暮らしに身近な工具であるドライバー。「ねじ回し」という愛称で親しまれ、ネジを締めたり緩めたりする際に欠かせないアイテムです。100円ショップでも手軽に購入できる手動タイプから、プロ仕様の電動工具まで、その種類は多岐にわたります。

「たくさんあって、どれを選べばいいのか分からない…」

そんな悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?この記事では、ドライバーの基本的な知識から、選び方のポイント、さらには電動ドライバーの種類と特徴まで、詳しく解説していきます。あなたの用途にぴったりのドライバーを見つけるための参考にしてください。

ドライバーの基本を知ろう

ドライバーには、大きく分けて「プラス」と「マイナス」の2種類があります。特に一般家庭でよく使われるのはプラスドライバーでしょう。プラスドライバーは、そのサイズによって規格化されており、No.1、No.2、No.3が一般的に普及しています。ホームセンターなどで販売されているネジには、対応するプラスドライバーの番手が記載されていることが多いので、購入時には確認するようにしましょう。その他、No.0、No.4、No.5なども存在します。

【プラスドライバー】

No.0 ネジの呼び径(mm)【1.6~2】 軸の長さ(mm)【-】

No.1 ネジの呼び径(mm)【2~2.9】 軸の長さ(mm)【75】

No.2 ネジの呼び径(mm)【3~5】 軸の長さ(mm)【100】

No.3 ネジの呼び径(mm)【5.5~7】 軸の長さ(mm)【150】

No.4 ネジの呼び径(mm)【7.5~】 軸の長さ(mm)【200】

ドライバーの選び方:3つの重要ポイント

数多くのドライバーの中から、自分に合った1本を選ぶためには、いくつかの基準があります。ここでは、主要な3つのポイントをご紹介します。

1. 持ち手(グリップ)の素材と形状

ドライバーの使いやすさを左右する重要な要素が、グリップです。素材には、樹脂製、木製、ステンレス製などがあり、それぞれに特徴があります。

- 樹脂製: 最も一般的で、滑りにくく握りやすいものが多く、耐久性にも優れます。(ハードタイプとソフトタイプ)

- 木製: 手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。

- ステンレス製: 清潔に保ちやすく、見た目もスタイリッシュですが、滑りやすい場合もあります。

また、形状も様々です。

- ラウンドタイプ: 丸く、手のひらで包み込むように握るタイプ。押し回しがしやすく、女性でも扱いやすいのが特徴です。

- 四角・六角: 角があるので滑りにくく大きな力がかけられます。置いたときに転がりにくいのもメリットです。座金をたたく時にも使いやすい形状です。

- 丸タイプ:角がないので早回ししやすく、手にやさしい形状です。

ご自身の手の大きさや、作業内容に合わせて選びましょう。

2. 軸の種類と形状

ドライバーの軸も、作業効率や耐久性に大きく関わってきます。

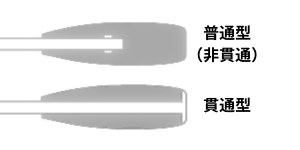

貫通型 vs. 普通型(非貫通)

- 貫通型: ドライバーの軸が、先端からハンドルの末端まで貫通しているタイプです。固く締まったネジや錆び付いたネジを緩める際に、座金(ざがね)などを介してハンドルの末端を叩いて衝撃を与え、ネジを緩めることができます。ただし、無理な力を加えすぎると、先端の劣化やネジを破損させる可能性があるので注意が必要です。

- 普通型(非貫通): 軸がハンドルの途中までしか差し込まれていないタイプです。叩くことはできませんが、六角軸付きのボルスターや差し替えタイプなど、多くのドライバーがこの普通型に分類されます。

軸の形状

- 丸軸(◯): 一般的な形状で、軸を手で支えながら回す際に使いやすいです。一般的なドライバーに多く見られます。

- 角軸(□): スパナなどを使い、より高いトルク(回す力)をかけることができるのが特徴です。

- ボルスター: 軸とハンドル部分の根元が六角になっているタイプ。ここにレンチをかけることで、さらに強力なトルクをかけてネジを回すことが可能です。特に固いネジを回す際に重宝します。

3. ネジの溝に合ったサイズを選ぶ

最も重要なのは、必ずネジの溝に合ったドライバーを選ぶことです。サイズが合わないドライバーを使うと、ネジの溝(頭)を潰してしまったり、ドライバー自体を傷めてしまったりする原因になります。

もしネジのサイズが分からない場合は、大きめのサイズから合わせていくのが基本です。小さいネジだからといって、溝が合わないドライバーで無理に回すのは避けましょう。

ネジ回しのコツ:押し回しが基本!

ドライバーを使ってネジを回す際の基本は、「押し込みながら回す」ことです。これにより、ドライバーの先端がネジの溝から外れるのを防ぎ、ネジの溝を潰すリスクを軽減できます。理想的な力の配分は、「押す力:回す力=7:3」と言われています。このバランスを意識することで、スムーズかつ安全に作業を進めることができます。ねじが軽く回る場合は押す力を弱めても大丈夫です。逆に、固く締まったねじを緩める場合は押す力をさらに大きくする必要があります。

ドライバー系電動工具の種類と選び方

DIYやプロの現場では、作業効率を格段に向上させる電動工具が活躍します。ここでは、代表的なドライバー系電動工具をご紹介します。

1. 電動ドリルドライバー

穴あけ作業とネジ締め作業の両方に使える万能型の電動工具です。トルク(回す力)の調整機能が付いているため、繊細な作業からパワフルな作業まで幅広く対応できます。DIY初心者の方にもおすすめの1台です。

2. インパクトドライバー

強力な打撃(インパクト)を加えながら回転するため、非常に高いトルクでネジを締めたり緩めたりできるのが特徴です。固く締まったネジや長いネジを扱う際に威力を発揮します。

- チャック: 六角軸のビットに特化していることが多いですが、アタッチメントを使えば丸軸などのビットも取り付け可能です。

- トルク調整: 電動ドリルドライバーとは異なり、トルクの調節機能がないものが多いため、小さいネジ締めなどの繊細な作業には不向きとされています。

- 応用: ソケットタイプのビットを取り付けることで、ボルトやナットの締め付け・緩め作業も可能です。ただし、本格的な鉄骨の固定など、より強力な締付けが必要な場合はインパクトレンチの方が適しています。

インパクトドライバーは、その汎用性の高さから、ドライバー系電動工具の最初の1台として非常におすすめです。ある程度のパワーがあり、様々な作業に対応できるため、DIYの幅を広げてくれるでしょう。

3. インパクトレンチ

主にボルトやナットの締め付け・緩めに特化した電動工具です。インパクトドライバーよりもさらに強力なトルクを発揮し、自動車整備や建設現場など、非常に大きな締付け力が必要な場面で活躍します。

まとめ

一見シンプルに見えるドライバーですが、その種類や選び方には様々なポイントがあります。今回ご紹介した情報を参考に、ご自身の用途や作業内容に合ったドライバーを選んでみてください。適切な工具を選ぶことで、作業がよりスムーズになり、効率も格段にアップするはずです。

もし、これから電動工具の購入を考えているのであれば、まずは汎用性の高いインパクトドライバーを検討してみてはいかがでしょうか?